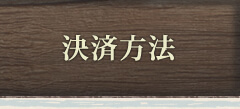

時間ではなく時代を刻むかのような懐中時計「江戸之刻(エドノトキ)。 江戸時代と現代の時間が融合した和製懐中時計。

2024年6月29・30日 オリジナルウォッチオーダー会&懐中時計展示会を大阪で開催いたします!

2024年6月29・30日 オリジナルウォッチオーダー会&懐中時計展示会を大阪で開催いたします!

江戸時代と現代の時間が融合した和製懐中時計。

「いま何時」でお馴染みの江戸時代の時刻(不定時法)と現在の時刻を同時に表示する事ができる現在版大名時計・和時計仕様の懐中時計です。

そして、 まるで江戸時代にタイムスリップしたかのように思わせてくれる和時計の懐中時計「江戸之刻」。懐中時計ファンだけでなく、時代劇ファンの方にもぜひお勧めしたい一品です。

日本特有の『不定時法』

現代の一日の時間は24時間に設定された『定時法』の中で生活しておりますが、江戸時代以前は日の出と共に起き、日の入りと共に寝るといった生活方式なので、季節によって一日の時間が変わっていた『不定時法』を活用していました。

12枚の干支リング

通常の12時間表示の針と江戸時間を示す24時間針を搭載。表面の回転ベゼルと時計本体の間に月毎の江戸時間を示す干支リングを装着する事で現代に江戸の刻を知らせる画期的な時計です。

|

●江戸時代に使われていた時法について 江戸時代〜明治初期まで使われていた時法は「不定時法」とよばれ太陽の動きをもとに決められていました。夜明け時と日暮れ時を基準に1日を昼間と夜間に2分しそれぞれをまた6等分し、1日を12の刻(十二支の名が付けられていた)で計っていたのです。これは全世界的に見ても例の無い日本固有の時法なのです。 この方法ですと1日の中でも昼と夜では1刻の長さが異なり、当然夜明け、日暮れの時間も日々変化しますので時節によっても各刻の長さや始まる時間が変化するのです。当時は1年間を24の期間に区切り「刻」を変更していました。 なんとも複雑怪奇な時法ですが、時計がごく一部の大名の贅沢品であった時代、誰もが共有できる時間の目安が太陽の動きであることや、電気のない時代ですから明るくなったら働いて暗くなったら休むというごく自然な生活リズムを考えるととても合理的で理にかなった時法であるといえるのです。 この「不定時法」も時代の流れから明治5年(1872)に1日を均等な24時間で計る現在の「定時法」にあらためられました。 |

|

|

江戸時代の時刻を現在に蘇えらせた令和版和時計は、贈り物に大人気の「江戸之刻印」懐中時計。

ちりめんクロスに時計を包み桐箱に入れてお届けします。外装から豪華なので、贈り物等に最適です。

お名前やメッセージ、記念日など、心に残る文字刻印、贈り物などのプレゼントに人気です。

時計の裏蓋に文字を刻印することができます。

お誕生日や贈り物に大人気です。

裏蓋への刻印は、 「江戸之刻」中央から右側が1行目(7文字まで)、左側が2行目(7文字まで)を、ショッピングカートステップ2でご記入下さい。

12枚の干支リング

通常の12時間表示の針と江戸時間を示す24時間針を搭載。表面の回転ベゼルと時計本体の間に月毎の江戸時間を示す干支リングを装着する事で現代に江戸の刻を知らせる画期的な時計です。

|

●江戸時代に使われていた時法について 江戸時代〜明治初期まで使われていた時法は「不定時法」とよばれ太陽の動きをもとに決められていました。夜明け時と日暮れ時を基準に1日を昼間と夜間に2分しそれぞれをまた6等分し、1日を12の刻(十二支の名が付けられていた)で計っていたのです。これは全世界的に見ても例の無い日本固有の時法なのです。 この方法ですと1日の中でも昼と夜では1刻の長さが異なり、当然夜明け、日暮れの時間も日々変化しますので時節によっても各刻の長さや始まる時間が変化するのです。当時は1年間を24の期間に区切り「刻」を変更していました。 なんとも複雑怪奇な時法ですが、時計がごく一部の大名の贅沢品であった時代、誰もが共有できる時間の目安が太陽の動きであることや、電気のない時代ですから明るくなったら働いて暗くなったら休むというごく自然な生活リズムを考えるととても合理的で理にかなった時法であるといえるのです。 この「不定時法」も時代の流れから明治5年(1872)に1日を均等な24時間で計る現在の「定時法」にあらためられました。 |

|

|

江戸時代の時刻を現在に蘇えらせた平成式和時計は、贈り物に大人気の「江戸之刻印」懐中時計。

ちりめんクロスに時計を包み桐箱に入れてお届けします。外装から豪華なので、贈り物等に最適です。

こちらの商品をご購入の方は、以下も合わせていかがでしょうか?

刻印の仕上がりが気になる方への、選べる安心刻印オプション 500円 |

時計にマーク刻印 600円 |

時計ケース、外周文字刻印オプション 2,000円 |

![]()

1品1品チェックし発送しています>>

1品1品チェックし発送しています>>

実店舗で実際に懐中時計をご覧いただけます>>

|

|

|

|

|

|

|

懐中時計を楽しむための便利でお得なセット>>

お世話になった方・大切な方への贈り物に>>

|

|

|

|

|

|

特定商取引に関する法律 / 正規品と並行品の違い / プライバシーポリシー / 実店舗について /

代表:川村の思い / 電話・FAXでのご注文 / 領収書発行について

株式会社 正美堂グループサイト

正美堂 本店 / 掛け時計専門店「Lachen's Wallclock」 / ヴィンテージウォッチ専門店「リリアルロン」

/ BefクラブYahoo!店 / Amazon店

(C)syohbido Limited company. All rights reserved.

このホームページに掲載されている 記事・イラスト・写真・図表・ソース・動画などの禁無断複製・無断転載を禁じます。

[このホームページはIE5.5以上に最適化されています。]